一、大数据科学与教育发展

(一)大数据科学的兴起

在当今时代,信息化技术的迅猛发展以及互联网的普遍应用产生了前所未有的海量多样数据。维基百科将此类用传统数据处理方式无法处理的大量的、复杂的数据称之为“大数据”。《华尔街日报》在2012年2月的一篇文章中,将大数据列为引领人类走向繁荣的三大技术变革之一。2012年3月,美国奥巴马政府宣布投资2亿美元启动“大数据研究和发展计划”,将“大数据研究”上升为国家意志。同年,联合国全球脉动(UN Global Pulse)组织发布《大数据促发展:机遇与挑战》一文,指出大数据时代已经来临[1]。

大数据科学的兴起是信息时代的产物。Jim Gary在《第四范式:数据密集型科学发现》一书中将数据密集科学(大数据)作为继实验研究(实证式)、理论推演(理论式)、电脑计算(仿真式)之后的科学研究第四范式[2-3]。与传统数据不同,大数据具有4V的特征,即巨量(Volume),指数据不断增加的、很容易积累到百万兆字节甚至千兆兆字节的数据;迅变(Velocity),即及时处理大数据的必要性;多样(Variety),即数据形式的多样性;真实(Veracity),即提供信息的可信度,以及据此决策的可靠程度[4]。

数据处理自18世纪末期统计学兴起时就存在,并随着技术的发展不断地进化[5]。Thomas H.Davenport认为数据分析经历了三个时代[6]。分析1.0时代是伴随着计算机技术的诞生和发展而产生的。在1.0时代,数据分析的重点主要集中在数据收集和准备阶段——这一阶段往往耗时最长,但数据的规模却并不大。数据分析报告往往侧重于对于过去的陈述,但缺乏解释以及预测。在互联网和社交媒体产生之后,数据分析进入了2.0时代。在分析2.0时代中,大数据已经和传统的“小规模数据”区分开来。大数据的来源不再仅限于企业内部的数据,而是扩大到了整个网络。为处理这些大量而多样化的数据,人们研发了多种新的数据处理软件和方法。在分析3.0时代,数据来源不再局限于互联网,而是拓展到物联网,将数据处理的威力拓展到几乎无边无际的“数据宇宙”。

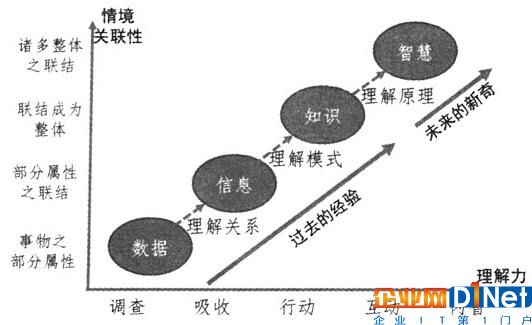

从数据分析的时代发展中可以看出,信息技术的发展促使了大数据科学的产生,而大数据科学不仅改变了传统数据分析的数据来源,也影响了数据分析的模式。与传统的数据分析相比,大数据科学不再局限于对过去的描述和解释,更侧重于对未来的预测。在大数据科学中,非结构化数据中蕴含着的价值也被挖掘出来。这种价值存在并非是被预先设计的,而是通过计算被发现的。因此,在大数据科学范式中,不依靠预设的模型(Model)和小样本,而是依靠全样本数据,通过计算发现“模式”(Pattern,或“样式”)。因为模式具有整体关联性和非凡洞见性(理解力),所以更具客观性和智慧性。

虽然国际上人工智能研究已有60多年历史,但把数据与智慧联系起来的研究则不到20年,而且是由于知识管理、数据挖掘研究而引发的。中国科学院顾基发院士(著名运筹学与系统工程专家,曾为钱学森副手)于2013年撰文考证了数据—信息—知识—智慧四层谱系DIKW(代表Data-Information-Knowledge-Wisdom),认为文献中最早见于1987年,后经若干学者演绎,到了2004年才形成以理解力为纽带的DIKW谱系[7]。沿着这些线索,综合多位国际学者(L.Ackoff,G.Bellinger等)的观点,我们可以得到以理解力为纽带的DIKW图谱(如图1所示)。

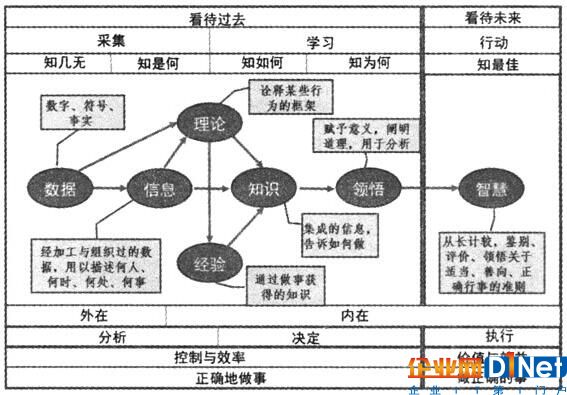

Bellinger等人对数据智慧的DIKW谱系作了进一步修订,在知识与智慧之间增加了“领悟/顿悟”(Understanding/Insight),变成DIKUW五层演进模型,并将其与演进的外部条件、内在形态、结果价值联系起来,形成一个比较综合的视图(如图2所示)[8]。在人工智能的“强规则”领域(如机器下棋、语言翻译),通过嵌入“深度学习”机制,已经朝着领悟全局优化策略方向前进了一大步。但在教育这样的“弱规则”领域,目前主要依赖专家经验来解析/领悟各种大数据模式中所蕴含的教育因素,进而寻求较优的教育干预或学习处方。笔者认为,在教育大数据研究与应用发展中,总的发展趋向是通过人机协同的努力,将数据智慧转化为“行动智慧”。

图2 数据智慧演进综合图解

(二)大数据在教育领域的应用需求与挑战

作为大数据科学的一个分支,教育大数据目前还没有一个公认的定义。随着大数据科学的发展,很多学者已经尝试在教育领域使用大数据的方法来提高教学质量,例如学习分析、个性化学习、教育科学决策等。

美国教育部教育技术署于2014年发布了一份《通过数据挖掘与学习分析改进教与学》的专题报告[9],描述了教育数据分析的基本方法,并作了应用需求分析,包括应用领域、待答问题以及所需数据类型(见表1)。

然而,虽然大数据的概念在教育领域的热度日趋增加,真正利用大数据来解决教育问题的实践活动和成功案例却并不多。如何将大数据有机地与教学实践和教学管理结合起来,还需要方法论上的进一步探索。目前,大数据在教育领域的应用主要存在以下问题。

首先,在数据采集上缺乏全面性。在很多实践案例当中,虽然学校希望借助大数据的方法来提升教学管理和教学实践,但在实际操作中采用的还是传统的数据收集方式,例如学生成绩、学生出勤率等。这些数据在一定程度上还属于被设计出来的数据,无法适应大数据的分析方式。

其次,在数据整合上存在技术难题。随着教育信息化的发展,越来越多的学校开始采用课程管理系统、电子书包、电子白板等信息化教学环境。在使用这些信息化工具时,大量的数据自然地产生了。然而,由于一个学校往往使用多个平台,各平台生成的数据缺乏统一的数据标签(元数据),造成数据整合的困难,因此国际上有专家呼吁开展学习分析互操作(Learning Analytics Interoperability)标准的研制[10]。

再次,是数据分析结果与实际应用的分离。在对数据进行分析后,除了形成相关的学术报告,其结果往往无法及时而有效地用于指导实践。

综上可见,大数据在教育中的应用,最主要的问题并非是数据的采集和统计分析方法,而是缺乏相应的方法论指导。虽然学校和教师都能够意识到大数据科学的重要性,但对其在教育当中应用的角度却并不清楚,因此才带来了数据采集缺乏全面性、数据分析上缺乏针对性、结果应用缺乏有效性等问题。

究其原因,目前的教育数据采集与分析仅限于学生行为的表象,无法洞察教育/学习问题产生的深层次因素。著名教育家顾明远先生曾在《中国教育的文化基础》一书中说:“教育有如一条大河,而文化就是河的源头和不断注入河中的活水,研究教育,不研究文化,就知道这条河的表面形态,摸不着它的本质特征。”[11]。

本文将从文化的角度来解读大数据在教育中的应用,希望能够通过这种探索来为教育大数据的应用提供有参考价值的理论指导。

二、文化模式与文化计算

(一)文化与模式

荷兰跨文化专家Greet Hofstede将文化定义为:“文化是人类思维的集体编程,这种编程将属于不同类别的人们区分开来。”[12]Hofstede认为,在人类天性的生物属性基础之上,文化是人们从社会环境习得的属性,而个性是个体特有的、受到遗传和习得共同影响的个人属性(如图3所示)[13]。

图3 Hofstede关于文化的图解

文化对人类行为的影响犹如冰山现象:在水平面上人们可见的行为,是依托在水下庞大的不可见文化体系之上的。

在对文化的解读上,许多学者不约而同地将模式(Pattern)和文化联系到一起。Glenn Adams和Rose Markus提出,文化应该被构想成模式,而不是群组[14]。明尼苏达大学语言习得高等研究中心将跨文化研究中的文化定义为,“文化是在社会化过程中习得的共有模式,包括习惯于交流、认知构建以及情感上的共识。[15]。Damen L.认为,文化是人们在生活中习得并共享的模式,这些模式渗透在人类社会交流的方方面面[16]。

(二)教育中的文化过程

美国著名教育学家布鲁纳在《教育文化》一书中指出,心灵、文化、教育三者之间是紧密联系在一起的[17]。如果只把学生看成一个孤立的个体,而不去关注学生所处的文化环境,教育将存在很大的缺陷。教育不只是现有文化的简单复制,还为文化的发展提供了源源不断的活力[17]。

在解读教育中的文化过程之前,首先要理解“濡化”和“涵化”两个文化作用机制。如图4所示,濡化(Enculturation)是指个人对某种文化的适应,即一个人有意或无意地学习某种文化模式,并成为此文化群体一分子的过程。濡化的过程往往是和教育过程融合在一起的,在时间维度上体现出人类文明的传承关系。涵化(Acculturation)是指不同文化体成员之间在空间维度上的互相渗透,即在多文化交流当中不同文化互相影响的过程。涵化作用可以视为本体文化的外力冲击,当冲击影响累积到一定强度时,往往促进本体文化发生进化嬗变或派生多种子文化或微文化。

图4 文化的过程作用机制

在一个大的宏文化之下(Macro-culture),因为时间、空间、地域、性别、宗教、年龄、社会阶层的不同,往往会形成多种微文化(Micro-culture)。这些微文化互相影响,共同构成了宏文化的生态圈。组成一个宏文化的微文化越多样化,此宏文化便越具有活力。

在传统时空当中,由于交通和通信的不便,濡化在教育的文化过程当中占主导作用,即文化的传播主要是通过同一个宏文化中自上而下的教育过程和个人对文化的适应。而在信息时代,由于互联网的产生使人类之间的交流前所未有的便利,不同文化体成员之间的交流互动大为增加,从而增强了涵化的力量,促使多样化微文化的产生,这就形成了涵化作用逐渐增强而濡化作用逐渐减弱的趋势。在涵化强力作用下产生的多样化微文化使教育过程变得更加复杂。

(三)文化与文化计算

自计算机技术产生之初,人与计算机的关系就一直是研究的热点。随着计算机技术的发展,文化在人机交互中的作用逐渐增强。Rauterberg认为,人机交互领域近五十年的发展可以分为四个阶段:个人计算(Personal Computing)、合作计算(Cooperative Computing)、社会计算(Social Computing)及文化计算(Cultural Computing)。个人计算是指人与单个电脑之间的交流;合作计算是指以计算机为媒介的交流;社会计算是指以社区为媒介的交流;文化计算是指以潜意识文化决定为媒介的交流[18-19]。

随着移动技术的发展与普及,人们已经可以做到随时随地接入网络。Rauterberg指出,在人机交互发展的历史上存在着三大趋势:一是电脑的存在感越来越弱;二是机器用起来越来越简单便利;三是社区的形成[19]。这三个趋势的共同特点是机器角色的逐渐弱化和用户角色的逐渐增强。而文化计算正是在这种强调用户为中心的背景下产生的。

(四)小结

综上可知,随着信息化技术的发展,文化,即人们在生活中习得并共享的模式,与信息技术的融合在逐渐加强。一方面,信息技术的应用加快了全球化进程,强化了涵化的力量,增加了微文化的活力及复杂性;另一方面,随着技术壁垒的不断突破,简单易用的设备使文化元素在人机交互中扮演起越来越重要的角色。

三、教育大数据、学习分析与教育可计算化

(一)从教育大数据到学习分析

学习分析是大数据时代的产物。在大数据时代,随着学习管理系统、智能家教系统、电子作品集等信息化技术在教学当中越来越广泛的应用,学生的学习过程或多或少地被记录下来,形成电子数据。这些数据不同于通过问卷调研、访谈等采集而来的数据,是自然伴随生成的。学习分析正是在对这些数据进行挖掘和利用的过程当中形成的领域。第一届国际学习分析与知识会议(1st International Conference on Learning Analytics and Knowledge 2011)将学习分析学定义为:“以理解和优化学习及学习发生之环境为目的,所进行的有关学习者及其环境的数据之测量、采集、分析和报告。”[20]。

Katie Lepi将学习分析分为四个递进的层次,即描述、诊断、预测、处方。描述是指通过数据如实详细叙述学习过程中发生了什么;诊断是指分析学习过程的细节是为什么发生的;预测是指通过改变学习过程中不同的元素来预测可能的结果;处方是指通过利用学习过程中某个特殊的元素来达到特定目的。[21]

Greller和Drachsler认为,在学习分析当中有六个重要的维度,即:关益者、目标、数据、手段、外部限制以及内部限制。[22]关益者既包括学习机构、教师等数据客户(Data Client),也包括学生等数据对象(Data Subject)。目标分为反思和预测两部分。反思是指数据客户通过对他们自身数据进行批判性的自我评判来达到提高自我认识的目的;预测是指对学习活动的预测及建模,以便进行早期干预或调整课程。数据即包括公开数据、也包括非公开数据;手段是指对学习分析过程中用到的技术、算法、理论等进行分析的工具。外部限制主要是指隐私、数据应用伦理等惯例,以及法律、条文等规定。内部限制主要是指关益者所具有的学习分析相关能力以及对学习分析的接受度。[22]在学习分析过程中,这六个维度相互作用与影响,以达到精准决策、个性服务、优化成果为目的。

(二)从学习分析到教育可计算化

目前,学习分析在教学中已得到了多方面的应用。其中最为典型的代表是“学习仪表盘”的应用。学习仪表盘是个人信息系统在大数据时代的升级,它通过可视化的模式,根据学生和教师的需求,以数字和图标来呈现对个人学习信息的分析[23]。许多在线公开课程平台都采用了学习仪表盘系统。例如,可汗学院于2013年9月开始在数学课程中使用学习仪表盘。该系统将课程的知识点切割成不同的小块,并用不同颜色来标示学生的掌握程度。学习者可以通过自己的先验知识与兴趣来选择不同的知识点,构建不同的学习路径[23]。

在大众在线公播课(Massive Open Online Course,MOOC,简称“慕课”)中,学习分析的作用也日渐显现。一些学者用结构方程等方法来建立学习者下载资料、登录频率等在线学习行为与课程完成率之间的联系,从而达到通过观察学习者的行为来预测学业成绩的目的[24]。普渡大学将课程管理系统与学习分析系统Signals相融合,根据学生的学业表现自动生成反馈邮件,来达到提高学生成绩的目的[25]。

随着学习分析技术的应用与推广,在信息化环境下实现教育可计算化已经具备了实现的条件。最初,计算机技术在教育中的应用主要体现在计算机辅助学习上,如通过模拟软件来进行操作练习;随着信息技术的发展,计算机辅助学习转换为以网络教育、远程实验室等方式为代表的教育信息化,其特点是在学习过程中进行人机交互;在大数据时代,学习分析技术的发展使教育信息化逐渐向教育可计算化转变,即通过信息化技术的帮助,实现泛在与个性化学习[26]。

四、基于大数据文化的教育策略

大数据的中性特征,决定了它不具有任何的价值倾向,这使得关益者可根据不同的目的对同一教育大数据作出不同的解读,而这些解读并不一定都是明智的。因此,大数据需要文化中的理念价值的引领。另外,智慧教育强调的智慧是特定文化境域中的智慧,因为一种文化中的智慧决策,在另一种文化中可能会显得愚笨。信息技术支持的智慧教育与数字教育的最大区别也在于对文化中理念价值的重视。这两点使得教育信息化进入大数据时代后,教育对文化的诉求非但没有减弱,反而有日趋加强之势!在人本主义理念下,技术的引用和教育的变革均是为了实现个性化自适应学习,智慧教育的一大关键特征也是个性。对此,笔者从文化的视角,探讨大数据文化的教育策略,并解读大数据微文化模式中的个性化学习适配处方。

(一)基于大数据文化的教育策略框架

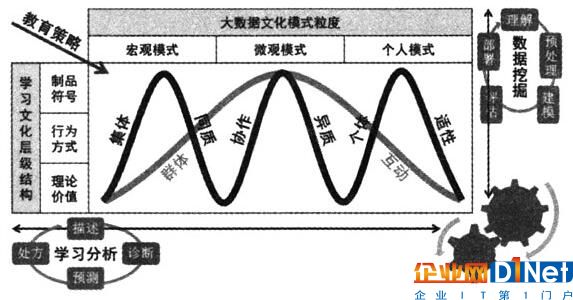

在教育领域中,大数据文化可从层级结构和模式粒度两个维度解读。从层级结构来看,大数据文化与学习文化一样,具有三层结构:理念价值、行为方式和制品符号[27]。教学设计过程即是依据教学目标(理念价值)设计适宜的学与教活动(行为方式),形成学与教材料(教案、学案等)的过程;学与教过程即是借助形成的学与教材料,实施预设的学与教活动,实现教学目标的过程。从模式粒度来看,大数据文化可分为宏观模式、微观模式和个人模式[28]三个不同层次的粒度,由宏观模式至个人模式即是教学的逐步个性化、精细化的体现。由此,可从这两个维度设计基于大数据文化的教育策略框架(如图5所示)。

图5 基于大数据文化的教育策略框架

智慧学习生态中将学习目标分为四层[29]:基础知识与技能、综合应用能力、个人特长与知能和群体智慧。基础知识与技能是面向所有学习者的基础目标,它对学习者群体具有统一的要求,从大数据文化模式粒度看,处于宏观模式层面。因此,教育策略方面侧重于集体学习模式,这些集体应尽量趋向于“同质”(黑色曲线左部)。

综合应用能力是对学生不同能力的综合衡量,团队模式具有成员“术业有专攻”的特性和成员间较强的协作性,有利于取长补短,非常适合综合应用能力的培养。因此综合应用能力处于微观模式层面,教育策略方面应采用协作学习模式,团队成员应尽量“异质”化(黑色曲线中部)。个人特征与知能注重个体的独特性,处于个人模式层面,因此,适合采用个体学习模式,并且应关注学习的适应性(黑色曲线右部)。群体智慧是教育的最高目标,是教育群体、学习群体的共识。达成共识的过程(即新文化形成过程)即是知识成熟化(Knowledge Maturing)的过程。知识成熟化过程是个人层面的知识模式通过互动、讨论、协商等活动得到修正、理解,并最终形式化、标准化为宏观模式的过程。因此,群体智慧是通过不同文化模式间的涵化动态生成的,教育策略方面宜采用群体互动生成性学习模式(灰色曲线)。

大数据在教育领域中的主要应用是学习分析和教育数据挖掘[30]。教育数据挖掘关注如何从大数据中提取有用的信息,而学习分析关注如何优化学习[31]。在基于大数据文化的教育策略框架中,教育数据挖掘主要针对学习文化的三层结构中的数据,这些数据是教学设计过程和学与教过程的表征。通过业务理解、数据理解、数据预处理、建模、模型评估、模型部署[32],教育数据挖掘为学习分析提供高质量的数据模型。学习分析在教育数据挖掘提供的模型的基础上,通过对不同的文化模式粒度中的学习进行描述、诊断、预测和处方,为教育决策的制定提供精准、适性的决策。

(二)大数据微文化模式中的个性化学习适配处方

1.微文化模式与个性化教学

通过大数据方法及其他信息技术来分析每位学习者的个体特征、学习方式、心理状态等多方面影响因素,在此基础上为每位学习者制定不同的教学方案,进行精准教学,是个性化教学的理想状态。然而,由于资源和精力的限制,在现实当中,完全从个体特性出发为每一位学习者设计个性化学习干预方案几无可能。在这种情况下,利用微文化模式的方法可以增强个性化教学的可行性。

Plant在《个性与文化模式》(Personality and the Cultural Pattern)一书中提出,一个人个性的形成是与个人成长中的文化模式密不可分的,且文化模式的改变将影响个性[33]。Pata和Bardone提出了基于慕课的文化模式配适学习生态圈模型,模型当中指出个人学习的认知过程与课程文化模式适应过程是相辅相成的:在整个课程文化圈当中,个人的认知过程也是根据自己的学习需求形成个人模式的过程;与此同时,个人模式也将为整个课程文化模式注入新鲜的血液[34]。由此可见,在个性化学习当中,文化模式,尤其是微文化模式起到了至关重要的作用。

2.基于微文化模式的个性化学习适配处方模型

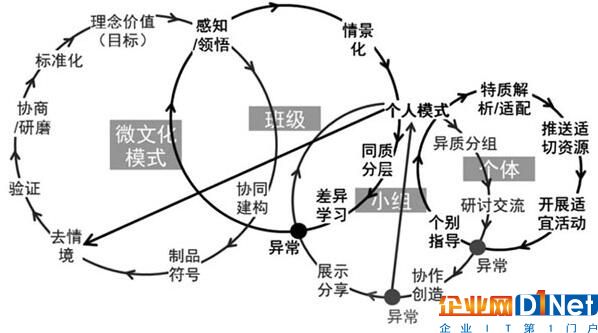

基于大数据文化的教育策略框架,以及上述对微文化模式与个性化学习的分析,笔者提出基于微文化模式的个性化学习适配处方模型(如图6所示)。从文化模式角度看,学习过程是良好的个人模式形成的过程。因此,基于微文化模式的个性化学习适配处方旨在促使微文化模式中的理念价值(教学目标)得以被学习者个体传承与发展,并培养微文化需求的个人模式。

在微文化境域中,通过感知/领悟理念价值所蕴含的智慧,可协同建构各种各样的制品符号,这些制品符号可作为个性化学习中的资源。个性化学习后,这些制品符号得到更新和演化,对其去情境化、验证价值、协商/研磨以达成共识,最后标准化,便可形成新型的微文化模式。因此,图6描绘的是一种微文化模式与个人模式协同进化的个性化学习适配处方。由于完全从个体特性出发为每一位学习者设计个性化学习干预方案几无可能,所以图6中的个性化学习适配处方分为三个层级:班级层、小组层和个体层。在班级层面,首先感知/领悟微文化中的价值理念所蕴含的智慧,并进行情景化设计。之后,借助大数据挖掘形成的个人模式,将学习者进行同质分层,并进行差异教学。这种班级层面的差异化教学作为粗略的个性化教学可以解决大部分学习者的基础知识与技能问题。

信息技术的引入使得教学者可实时监控学习者的状态。筛选出学习出现异常的学习者,并进入小组层面的教学。在小组层面,首先要重新分析这些学习者的个人模式,并对他们进行异质分组,异质分组的成员具有“术业专攻”的特点,因此有利于探讨交流、协作创造等高阶认知活动。这种小组层面的合作研创型学习采用“创造驱动认知”的理念来帮助在班级层面学习时有异常的学习者。对于小组层学习后,依然有学习异常的个别学习者,给予个体层面的适性学习。首先重新分析学习者的最新个人模式,基于学习者的个人模式,解析、适配学生特质,精准推送适切的资源,开展适宜的活动,并辅以个别指导。个体层面的适性学习是最为精细的个性化学习,它不但需要较高的技术支持,也需要教师投入较多的精力,因此在班级层面、小组层面开展较为粗略的个性化学习是有必要的。在这三个层面的学习中,均需要实时测查学习者的个人模式,并将学习者的个人模式在微文化中去情景化,并验证是否达到了微文化中的理念价值(教学目标)的要求。

(三)个性化学习适配处方的灵活应用

图6刻画了借助大数据、数据挖掘、学习分析技术,通过分析微文化模式开展个性化教学的蓝图。常规课堂往往止于班级层面的差异教学,而图6则描绘了一个相对比较完美的个性化学习方案,并且成本较低,可操作性较高。当然在实际的应用中,并非一定要按照从班级到小组再到个体的顺序,根据学习者的人数,我们可以灵活处理。例如,在学生数较少的小班中,可以直接进行小组层面的研创型学习,根据需要决定是否开展个体层面的适性学习。如果是学生数较多的大班,则可以尝试将班级拓展至年级,在年级层面实现同质分层,然后将每个同质层组成临时的一个或若干个班级,在此基础上,再考虑班级层面、小组层面和个体层面的教学。这种方案是一种个性化学习适配的“走班制”。

另外,班级层面的学习与个体层面的学习是否需要小组的连接,也需视具体情况而定。一般而言,可以采用图7所示的学习者适性分配策略,班级层面的差异化教学是较为粗略的个性化学习方案,它采用较为通用的措施,其特点是大而全,缺点是无法照顾到每位学生的个体差异。所以,它适合帮助解决大多数学习者共同面临的问题(传播型文化模式),一般讲,80%以上的学习者面临的共同问题适合采用此方法。小组层面的合作研创型学习适用于解决10%~20%的学习者面临的共同问题(研创型文化模式)。一般小组规模4~6人为宜(有研究显示在线学习的最适同伴规模不大于5人[35])。而个体层面的适性学习需要较高的文化智慧、数据智慧、教学智慧作支柱,也需要专家智慧作个别化分析、制定特定处方,因此个体层面的适性学习需要投入较高的成本、较多的精力,较为适合解决5%以下的学习者面临的问题(个人适需模式)。由所述可知,在班级层面的学习后,如果只有不到5%的学习者存有异常,则需直接进入个体层面的适性学习。

图7 学习者适性分配策略

当然,图6描绘的个性化学习适配处方,也可融入现有的各种教学模式中,如精准教学[36]、翻转课堂、创客教育等。在翻转课堂中,基于大数据分析解析出的微文化模式,课前可实现班级层面的差异自主学习,从而使得学生观看的视频和所做的练习具有一定的针对性。对于大数据挖掘与分析显示出的有学习异常的学生,及其无法解决的问题,可在微文化模式与个体模式的指引下,精准地决策制定小组层面、个体层面的个性化学习方案来处理。所以,基于微文化模式的个性化学习适配处方也为翻转课堂提供了另一种发展思路。

五、大数据文化的教育机遇与挑战

综上可知,微文化模式在教育大数据的分析中起着至关重要的作用。微文化模式与个性化学习密不可分。利用大数据分析来发现学习过程中的微文化模式,并以此为基础对学生的学习过程进行干预,是实现个性化学习的最优解。微文化模式为教育大数据分析提供了路径及方向,可以解决目前教育大数据分析缺乏全面性和针对性的问题,并加强其与教学一线的结合。

当然,信息化技术与教育大数据为教育领域带来机遇的同时,也带来了风险与挑战。首先,教育大数据的应用使信息更具透明度,让学生和教师具有了更多的知情权。但与此同时,也让隐私泄露成了问题。教育数据的权限与公开需要怎样的程序与监督,是信息化时代面临的新问题。这也与数据的分类与采集过程密切相关。

其次,教育大数据的文化中,对文化与微文化模式的分析可以支持全局视野,使教育过程具有整体性和规划性。然而,对模式的分析与解读存在着困难与不确定性。这不但需要学习分析技术的支持,也需要依赖教育者对教学过程、学生特点及微文化模式的了解。

第三,在教育大数据的应用中,自动获得的过程性数据可使评价更具公正性,以多维分类的形成性评估取代单调等级评估。然而,仅凭线上数据无法反映学习生活的全貌。如何扩大数据收集的维度及方法,并将线上数据与其他学习过程相结合,是大数据应用的一大挑战。

最后,大数据研究的应用推动了数据驱动的教育教学决策与管理流程革新。在教学实践中,数据驱动的教学决策需要教师对信息化技术的熟练掌握,以及对学习分析及信息化教学模式的深入理解。然而,我国教师的信息技术应用能力及信息化教学观念还有待提高,而师资队伍未就绪将影响大数据技术的实用价值。

参考文献:

[1]PULSE U G.Big data for development:Challenges &opportunities[M].New York:UN Global Pulse,2012.

[2]HEY T,TANSLEY S,TOLLE K M.The fourth paradigm:Data-intensive scientific discovery[M].Redmond,WA:Microsoft Research,2009.

[3]祝智庭,沈德梅.基于大数据的教育技术研究新范式[J].电化教育研究,2013,(10):5-13.

[4]刘雍潜,杨现民.大数据时代区域教育均衡发展新思路[J].电化教育研究,2014,(5):11-14.

[5]DEANGELIS S F.Data science,data scientists and the evolution of analytics [EB/OL].(2014-06-30)[2016-11-25].http://www.enterrasolutions.com/2014/06/data-science-data-scientists-evolution-analytics.html.

[6]THOMAS H D.Analytics 3.0[J].Harvard Business Review,2013,(12):65-72.

[7]JIFA G.Data,information,knowledge,wisdom and meta-synthesis of wisdom-comment on wisdom global and wisdom cities [J].Procedia Computer Science,2013,(17):713-719.

[8]BELLINGER G,CASTRO D,MILLS A.Data,information,knowledge and wisdom-systems wiki[EB/OL].[2016-11-25].

http://www.systemswiki.org/index.php?title=Data,_Information,_Knowledge_and_Wisdom.

[9]BIENKOWSKI M,FENG M,MEANS B.Enhancing teaching and learning through educational data mining and learning analytics:An issue brief[EB/OL].[2016-11-22].http://www.nku.edu/content/dam/StrategicPlanning/docs/implementationteams/technologysupport/library/learning-analytics-ed.pdf.

[10]GRIFFITHS D,HOEL T,COOPER A.Learning analytics interoperability:Requirements,specifications and adoption 2016[EB/OL].(2016-01-15)[2016-11-24].http://www.laceproject.eu/wp-content/uploads/2016/01/LACE_D7-4.pdf.

[11]顾明远.中国教育的文化基础[M].太原:山西教育出版社,2004.

[12]HOFSTEDE G.National cultures and corporate cultures[M].Belmont,CA:Wadsworth,1984:51.

[13]HOFSTEDE G.Cultures and organizations.The software of the mind[J].Administrative Science Quarterly,1991,23(1):1-29.

[14]ADAMS G,MARKUS H R.Culture as patterns:An alternative approach to the problem of reification [J].Culture &Psychology,2001,7(3):283-296.

[15]The center for advanced research on language acquisition[EB/OL].(2014-05-27)[2016-11-25].http://carla.umn.edu/culture/definitions.html.

[16]DAMEN L.Culture learning:The fifth dimension in the language classroom[M].Massachusetts:Addison Wesley Publishing Company,1987.

[17]BRUNER J S.The culture of education[M].Massachusetts:Harvard University Press,1996.

[18]RAUTERBERG M.From personal to cultural computing:How to assess a cultural experience [C]//KEMPER G,von HELLBERG P.uDayIV-Information nutzbar machen.Lengerich,Germany:Pabst Science Publisher,2006:13-21.

[19]SALEM B,RAUTERBERG M.Power,death and love:A trilogy for entertainment [C]//KISHINO F,KITAMURA Y,KATO H,NAGATA N.Entertainment computing-ICEC 2005.Berlin,Heidelberg,New York:Springer,2005.

[20]Lak 2011.1st international conference on learning analytics and knowledge 2011[EB/OL].(2010-07-22)[2016-11-25].https://tekri.athabascau.ca/analytics/.

[21]LEPI K.The 4levels of learning analytics by Katie Lepi-school leadership 2.0[EB/OL].[2016-11-25].

http://www.school leadership20.com/forum/topics/the-4-levels-of-learning-analyt ics-by-katie-lepi.

[22]GRELLER W,DRACHSLER H.Translating learning into numbers:A generic framework for learning analytics[J].Educational Technology &Society,2012,15(3):42-57.

[23]张振虹,刘文,韩智.学习仪表盘:大数据时代的新型学习支持工具[J].现代远程教育研究,2014,(3):100-107.

[24]XING W,CHEN X,STEIN J.Temporal predication of dropouts in MOOCs:Reaching the low hanging fruit through stacking generalization[J].Computers in Human Behavior,2016,(58):119-129.

[25]孙妍妍,李艳.大数据时代的学习分析将重塑教育格局——访挪威奥斯陆大学托雷·赫尔教授[J].世界教育信息,2015,(2):7-10.

[26]祝智庭,李锋.教育可计算化的理论模型与分析框架[J].电化教育研究,2016,(1):5-11.

[27]祝智庭.教育技术前瞻研究报道[J].电化教育研究,2012,(4):5-14.

[28]PHUNTSOG N.The magic of culturally responsive pedagogy:In search of the Genie's lamp in multicultural education [J].Teacher Education Quarterly,1999,61(3):97-111.

[29]祝智庭.智慧教育新发展:从翻转课堂到智慧课堂及智慧学习空间[J].开放教育研究,2016,(1):18-26.

[30]BIENKOWSKI M,FENG M,MEANS B.Enhancing teaching and learning through educational data mining and learning analytics:An issue brief[J].U.S.Department of Education,2012:1-57.

[31]FERGUSON R.The state of learning analytics in 2012:A review and future challenges[EB/OL].(2012-03-01)[2016-11-22].http://wiki.ewu.edu/oit_wiki/images/d/d8/Kmi-12-01.pdf.

[32]SHEARER C.The CRISP-DM model:The new blueprint for data mining[J].Journal of Data Warehousing,2000,5(4):13-22.

[33]PLANT J S.Personality and the cultural pattern[M].New York:Commonwealth Fund,1937.

[34]PATA K,BARDONE E.Promoting distributed cognition at MOOC ecosystems[C]//ZAPHIRIS P,IOANNOU A.Learning and collaboration technologies.Designing and developing novel learning experiences.LCT 2014.Lecture notes in computer science,vol 8523.Switzerland:Springer International Publishing,2014:204-215.

[35]郁晓华,江绍祥.社交网络影响在线自主学习课程完成的实证研究:基于学习分析的方法[J].电化教育研究,2016,(8):31-39.

京公网安备 11010502049343号

京公网安备 11010502049343号