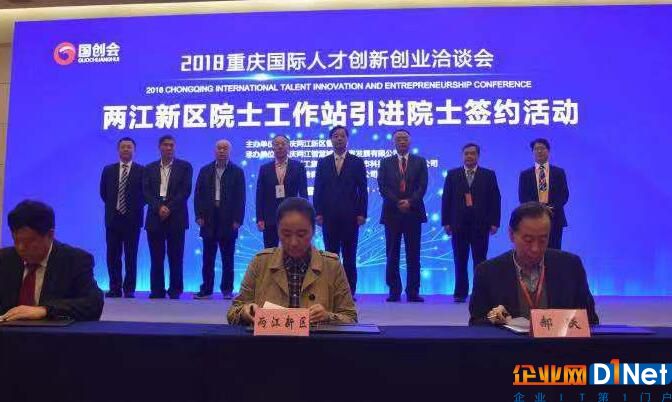

在日前举办的2018重庆国际人才创新创业洽谈会上,两江新区与中国工程院院士王国法签约,希望王国法带领科研团队入驻两江新区,为其智慧城市产业带来前沿性的科技成果,助力重庆的智慧城市建设。记者注意到,在本届国创会上,从事智能化研究的企业和人才备受青睐。王国法向记者坦言,“智慧城市是一种以科技、智能化为核心推动城市发展的战略,全世界很多国家都在研究。就我国来说,智慧城市建设虽然取得了一定的成果,但其中也面临着不少问题。”

毫不夸张地说,近些年我国的智慧城市建设走出了“一日千里”的速度,取得了突飞猛进的进展。据浪潮集团的不完全统计显示,目前我国几乎所有副省级城市均已参与智慧城市建设,超过89%的地级及以上城市参与,县级及以上城市超过47%参与其中。到今年10月,全国范围内相关主题的大小峰会、论坛已召开上百场。各城市向现代科技看齐,为人们提供便利生活的决心,由此可见一斑,这无疑是振奋人心和令人期待的一面。

问题是,我们在看到成绩、有利的同时,也应该看到智慧城市建设越来越凸显的明显不足。就我国各地智慧城市的实际看,目前主要存在这样几个方面:一是“智慧生活”不“智慧”。比如一个主要问题和短板在于一些智能城市的智能设备缺乏一开始就与其他传统设施等的融合和贯通,使得一些智能设备成为城市生活的“孤岛”,一旦出现问题无法与传统设备无缝“衔接”,只能是一个构件坏、一套构件换,不管是个人还是城市,都是成本的隐性巨大增加,不利于智慧城市推广和深化。

二是智慧城市同质化严重。不少地方推进智慧城市建设,完全是一种跟风行为,在没有充分发展定位、系统考察与设计、明确目标与措施等情况下,就匆忙提出和上马智慧城市建设,结果是只能跟着别人亦步亦趋,这样造成的结果是全国不少地方城市智慧建设雷同有余、特色不足,很难起到较好的建设和吸引等效用。

三是建设基础底气不足。智慧城市建设是一个长期工程、复杂工程,所谓建设,固然大部分智慧、智能设备和应用等需要通过建设才引进和完善、建成等,但这并不意味着智慧城市建设就完全是一张白纸就可以轻易提出。比如在不少地方,连起码的政务信息数据共享都不能有效做到,缺乏起码的“智慧”底蕴支撑,就匆匆上马所谓智慧城市建设,不但多走冤路、弯路、浪费人力物力财力等,还使得相关的智慧城市建设实际效率低、推进效果差,进而社会获得感、好感度都欠佳,没有起到应有的智慧城市建设效果。

跑得快,不代表跑得稳。这无疑是我国智慧城市建设的目前最真实写照。有关方面推进建设智慧城市的初衷毋庸否认、愿望基本都是美好的,但这些现存的严重先天不足等问题,无疑值得高度重视和反思。

如果把我国的智慧城市建设看做一个个新生婴儿,那么这些新生婴儿中无疑就是有部分是先天出生缺陷。这种先天缺陷目前看当然是由众多先天不足造成的,比如地方建设智慧城市的能力和意识不足等,但更为基础的则是与建设制度顶层设计的长期缺失和缺位密不可分。

固然,智慧城市建设是一个新事物,期初的时候还处于探索阶段,一定程度上不进行制度顶层设计和限制有利于基层更好更自由的发挥,但我国目前智慧城市的大面积参与以及已经暴露出越来越多的问题,则说明了这一制度制定和出台越来越具有必要性和紧迫性。

智慧城市建设需要“智慧监管”和引导——期待有关方面能够深刻看到这一行业发展的巨大利好以及存在的严重缺陷,并积极着手顶层监督引导政策的制定和出台,尽快让这一建设在明确制度轨道上健康前行。

京公网安备 11010502049343号

京公网安备 11010502049343号