伴随三季度以来违约明显增多,久违市场的CRM产品再现市场。9月中旬以来发行了4支CRMW产品,合计金额7.85亿元(部分为预计创设金额),投资者对于CRM的关注度重新提升。这4支产品分别为18中债增CRMW001/002/003和18杭州银行CRMW001(图表8),其中3支集中于上周发行,标的债券发行人分别为太钢、红狮和荣盛。其中太钢是国企,另外两家是民企。不过红狮和荣盛仍是水泥和化纤行业里面的龙头企业,信用资质相对较好,短期内违约风险也相对较低。从发行情况来看,CRMW的配合发行对于标的债券的发行起到了助推作用。比如18红狮SCP006全场认购倍数达到2.35倍,最终发行利率为4.96%,相比较上期剩余期限207天的SCP005中债估值5.09%下降15bp。18荣盛SCP005全场认购倍数也达到了2.67倍,同时发行的18荣盛SCP004认购倍数仅为1.9倍。定价方面,18中债增CRMW002和003对应的标的债券分别为18荣盛SCP005和18红狮SCP006,定价分别为1%和0.4%。从信用资质来看,CRMW的定价也体现出了信用差异。投资者范围方面,此次发行的CRMW产品投资者范围为协会核心交易商或一般交易商,如果不是则需在交易达成后30个自然日内备案成为一般交易商。根据协会网站披露,目前核心和一般交易商分别有39家和25家,基本上为银行和证券公司。需要注意的是,18中债增CRMW001不要求CRMW申购人必须持有标的债券18太钢MTN001,而其他三支产品则明确要求投资者为拟认购相关标的债券的市场投资人,即不允许裸卖空。(这也可能与18中债增CRMW001发行时,标的债券已经完成发行有关。)

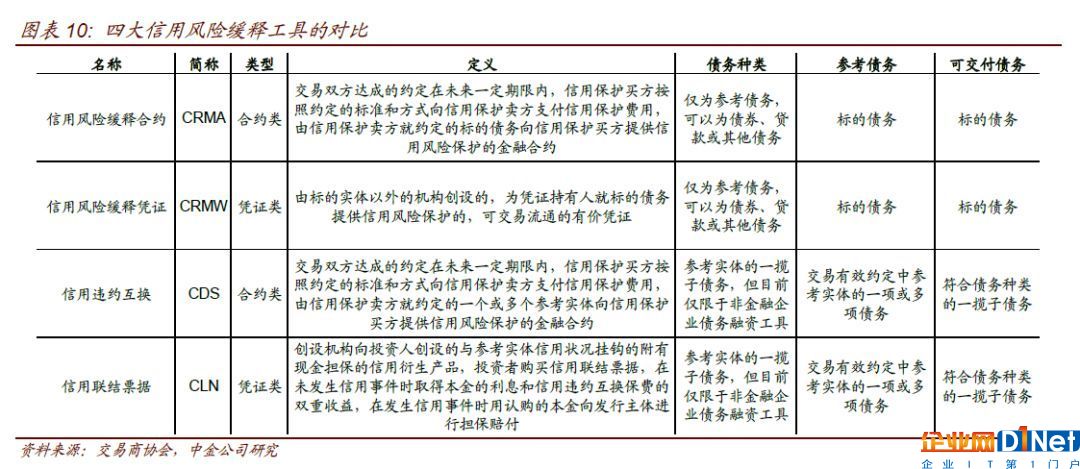

CRM是CDS在中国国情下的具体适用,该产品并不是新事物,2010年就已经问世,2016年相关政策又进行了改进。2010年10月29日, 交易商协会正式发布《银行间市场信用风险缓释工具试点业务指引》及相关配套文件。11月23日,中国首批4只共4.8亿元名义本金的信用风险缓释凭证(CRMW)完成认购缴款和登记确权,并于次日开始在银行间市场交易流通,标志着具有中国特色的信用衍生产品市场正式启动。信用风险缓释工具(Credit Risk Mitigation,CRM)是指信用风险缓释合约、信用风险缓释凭证及其他用于管理信用风险的简单的基础性信用衍生产品。创设初期是以信用风险缓释合约(CRMA)和信用风险缓释凭证(CRMW)为核心产品。其中前者(CRM Agreement)是典型的传统场外金融衍生交易工具,后者(CRM Warrant)更加标准化,是可在二级市场交易流通的权证。16年协会对监管规则进行修改之后,又新增了信用违约互换(CDS)和信用联结票据(CLN)两项新产品。同时也对CRM产品的相关政策进行了相应调整,比如:在控制风险的前提下,放宽市场进入门槛,简化凭证类产品的创设流程等。(关于16年CRM新政的评论详见我们16年9月26日发布的简评《中国版CDS扬帆再启航》)

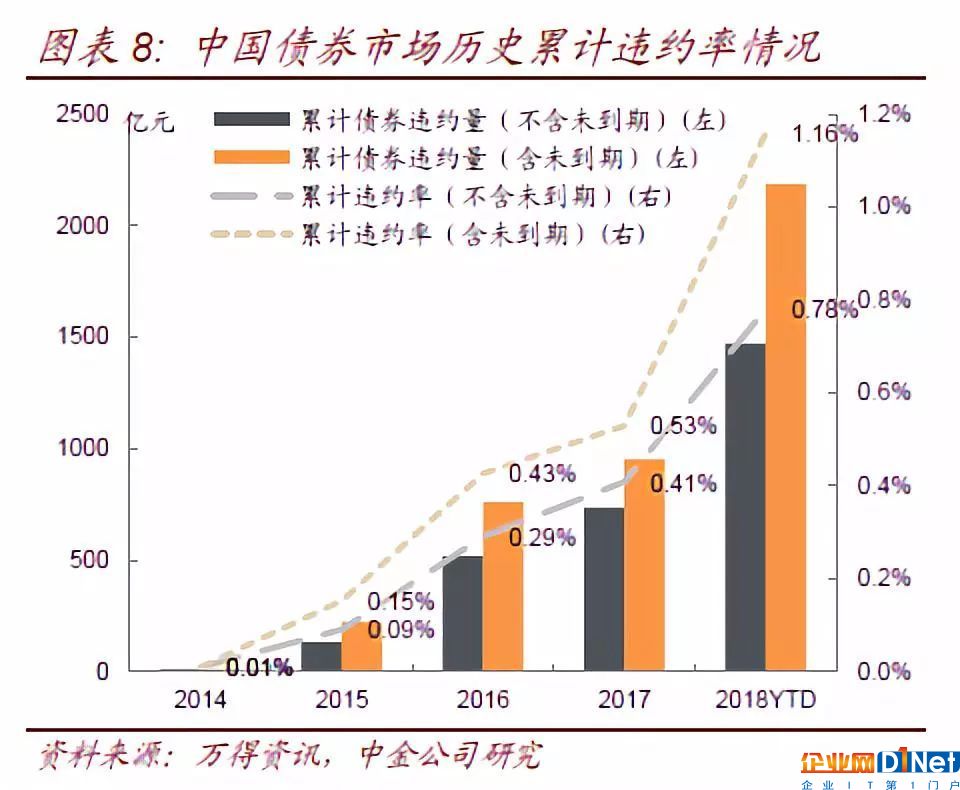

尽管推出已久,但过去几年受制于债券刚兑尚未打破、监管较严、参与机构类型单一以及配套制度不完善等原因,CRM市场发展缓慢,实际发出的产品很少。从有公开发行信息单独CRMW的发行情况来看,如图表11,CRM2010年问世之后,截至11年底总计只有6家机构创设了9支CRMW产品,本金合计7.4亿元。后来直到16年8月才又发行了1支产品,那之后直到今年8月并没有新增CRMW发行。CRM市场发展缓慢的原因主要可归结为如下几点:1)14年公募债券市场的刚性兑付才被打破,此前信用风险缓释工具缺乏立身之本;2)信用风险缓释工具的资本缓释功能未得到充分发挥;3)市场主体较为单一,高度集中于银行类机构;4)不同监管机构对相关工具态度不一;5)缺乏违约率数据,信用风险定价机制较为薄弱;6)缺乏做市商机制,二级市场流动性欠佳;7)会计、税务和法律等方面的配套机制不足。

CRM的推出对于对冲信用风险、提升信用债的市场流动性以及完善信用债券的风险定价机制方面具有重大意义,尤其在今年债市违约风险明显加大的背景下,再度推出正当其时。

首先,CRM能够为对冲和分散信用风险提供更多工具。在信用衍生品产生以前,金融机构管理信用风险的手段较为有限,主要是通过授信管理、信用担保、分散化、资产证券化和贷款出售等方法来进行。信用衍生产品可以将信用风险从其它风险中剥离并转移出去,达到分散和缓释风险的目的。同时推动更多元化的投资者参与到信用风险市场之中,提高金融市场整体风险抵抗能力。

其次,CRM有利于提升信用债券市场的流动性水平。违约风险可以更多通过CRM市场交易,而非直接交易债券,从而促进市场整体流动性的有效提高。另外信用风险第三方购买者的出现,有利于减轻金融市场上由于信息不对称所产生的逆向选择和道德风险问题,从而降低金融交易成本。

第三,CRM能够完善信用风险定价机制。从海外经验来看,信用衍生品的流动性一般好于普通的企业债券,其费率能更好地反映市场对标的债券违约概率的看法。信用衍生产品的持续交易也会使金融市场上的一些隐蔽信息更加公开,增强市场的透明度,使得金融资产的定价更为有效。

但历史上该市场发展非常缓慢,有其内在原因。今年虽然违约增多使得投资者对该产品的需求显著增强,但至少仍面临如下障碍需要解决:

首先,当前债券市场风险偏好过于一致,市场想要寻求保护的投资者过多,但愿意卖出保护的机构和资金不足。这并不是一个简单的市场不成熟导致的投资者单一化问题。实际上经历过去两年的金融严监管和去杠杆,债券市场风险偏好整体明显降低。首先资管净值转型改变了整个资管业态,导致资管类资金需要规避净值波动并加强流动性风险管理,久期和评级偏好都会下降。第二,金融去杠杆和宏观经济下行压力下企业再融资风险加大,叠加17年以来进入债券到期高峰,尤其低资质债券到期量增多,违约可预测性差,市场避险需求必然增大。第三,各金融机构违约问责仍较为严厉,很多机构缺乏足够的精细择券能力,而违约后处置效率和法律保障又不如人意,无法对违约后回收率做出有效估计。多种因素导致市场上愿意承担风险卖出保护的机构和资金极少,无法形成有效的供需匹配。

其次,部分投资机构仍面临较多监管限制。由于国内债券市场的不同机构投资者由不同的监管机构监管,各类投资者能否无障碍参与到该市场中去需要各监管机构的协调配合。之前CRM的投资者显著集中于商业银行,就与部分机构没有获得相应监管机构的参与许可有关,比如保险公司。而虽然银行可以参与,但是由于大部分银行尚未采用主动评级法,CRM资本缓释的功能也很难展开。因为在权重法下,如果所投CRM是银行创设的,投资后风险权重按照同业计算将为20%,如果是如中债增信等其他信用类机构创设的,风险权重大概率还为100%。而创设银行由于承担了担保风险,也要有100%的资本消耗。在当前资本补充压力整体较大的情况下,银行参与此市场的动力也会受到限制。

第三,相关基础设施建设仍不完善。主要是会计、法律以及境内债券市场历史违约和处置的数据相对匮乏。1)从会计方面看,CRM作为衍生产品,会计计量本来就比较复杂。尤其是涉及到该产品投资的分类和相关监管指标的计量方面,相比一般的债券也有很多待确认待落实的地方。特别是对于银行来说,其缓释风险、降低风险占用的效果需要银监会肯定才能落到实处。2)从法律角度看,违约的界定以及最重要的信用事件破产的执行及其程序,对信用风险缓释工具作用的发挥也至关重要。如果违约不能清晰界定,破产进程和破产损失率无法清晰预期,都会大大影响信用衍生相关产品的发展空间。3)尽管今年以来债市违约明显增多,但14年第一单违约至今毕竟只有4年多的时间,债市历史违约以及违约后处置数据仍相对缺乏,这会给CRM产品定价带来较多困难。

总的来说,CRM产品的推出和创新意义重大,9月以来的此次重启也可认为是今年7月份以来宽信用政策的工具之一,有利于改善企业的融资困境,推广开来还可以起到增强市场流动性、避免风险过度集中等问题。但同时也要看到,单纯依靠CRM恐怕无法从根本上解决当前市场信用结构性收缩和风险偏好过低的问题,监管和相关配套设施的完善方面也还有较多工作需要做。未来宽货币向宽信用的实际传导,仍需依靠银行表内风险偏好提升以及财政政策发力。

京公网安备 11010502049343号

京公网安备 11010502049343号